カスタマージャーニーとは?教科書通りに作ると失敗する?中小企業が成果を出す実践ガイド

はじめに

「カスタマージャーニーという言葉を聞いたことはあるものの、具体的にどう活用すれば売上アップに繋がるのかわからない。」

この記事では、そんな中小企業の経営者・マーケティング担当者に向けて、「作成して終わり」ではない実践的な活用方法を解説します。特に営業部門を巻き込んだ効果的な運用方法まで、具体的な事例とともにお伝えします。

カスタマージャーニーとは何か?

基本的な定義と概念

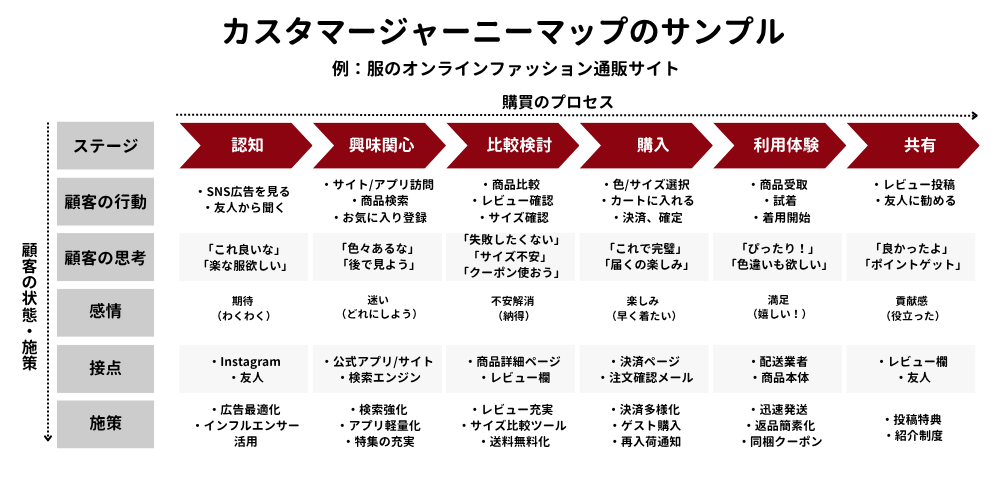

カスタマージャーニーとは、顧客が商品・サービスを認知してから購入・継続利用に至るまでの一連のプロセスを「旅(Journey)」に例え可視化したものです。顧客の行動、感情、思考の変化を時系列で整理し、各段階での最適な施策を検討するための手法です。

単なる「顧客の行動パターン」を描くだけでなく、各段階での顧客の心理状態や課題を深く理解し、それに対応した施策を立案することで、より効果的なマーケティング活動を実現できます。

では、なぜこれほどまでに顧客の心理状態を深く理解することが重要なのでしょうか。ある調査によれば、「たった1回の不快な体験」が原因で、顧客の約3分の1がそのブランドの利用をやめてしまうという厳しい結果も出ています。(出典: PwC Japanグループ「顧客体験(CX)調査2020」 )

中小企業にとって、お客様一人ひとりとの関係性は非常に重要です。顧客がどのような体験をしているのかを正しく理解できていないと、気づかないうちに大切なお客様を失っているかもしれません。 カスタマージャーニーは、こうした「気づかぬうちの顧客離れ」を防ぎ、売上を向上させるための第一歩となります。

カスタマジャーニーはどう活用するのか

カスタマージャーニーは「顧客起点のコミュニケーション設計」に欠かせないツールです。

お客様が本当に知りたいことが何か、と自社の現状との差を確認することで、何が足りないのか、何を改善すべきかが明確に見えてきます。

例えば、

❌ 従来のアプローチ(自社都合)

・新サービスをリリースしたから、メールで一斉告知しよう

・展示会で名刺交換した人全員に営業電話をかけよう

・ホームページに機能説明をたくさん載せれば売れるはず

「色々手を打ち、発信もしているのに、なぜか売れない。」

気づかないうちに、自社都合でのアプローチばかりになっており結果が出ていないのかもしれません。

カスタマージャーニーで発見できることには以下のようなことがあります。

・タイミングのズレ

「(自社が)売りたい時」と「(お客様が)買いたい時」のギャップ発見

・情報の過不足

「(自社が)提供している情報」と「(お客様が)求める情報」のギャップ発見

・接触方法の課題

「(自社が)重視するチャネル」と「(お客様が)使うチャネル」のギャップ発見

✅ カスタマージャーニーを活用したアプローチ(顧客起点)

・お客様が課題を感じ始めた段階では、まず課題解決のヒントを提供

・比較検討中のお客様には、他社との違いが分かる資料を提供

・導入を決めたお客様には、スムーズな導入を支援する情報を案内

現状の課題を知るには、「差(ギャップ)」をみることで多くの気づきが生まれます。

弊社で支援する多くのお客様も、このカスタマージャーニーから自社施策の見直しを「顧客視点」にしたときの「差」から課題を発見し、行動につなげ成果に繋げています。

まだ自社のビジネスで取り組んだことがない方は、本記事を読んで一度作成をし、取り組むことをおススメします。

カスタマージャーニーマップ作成の手順

ここからは、実際にカスタマージャーニーマップを作成する具体的な手順について解説します。

どのような流れで進めれば効果的なマップが作成できるのか、段階を追って見ていきましょう。

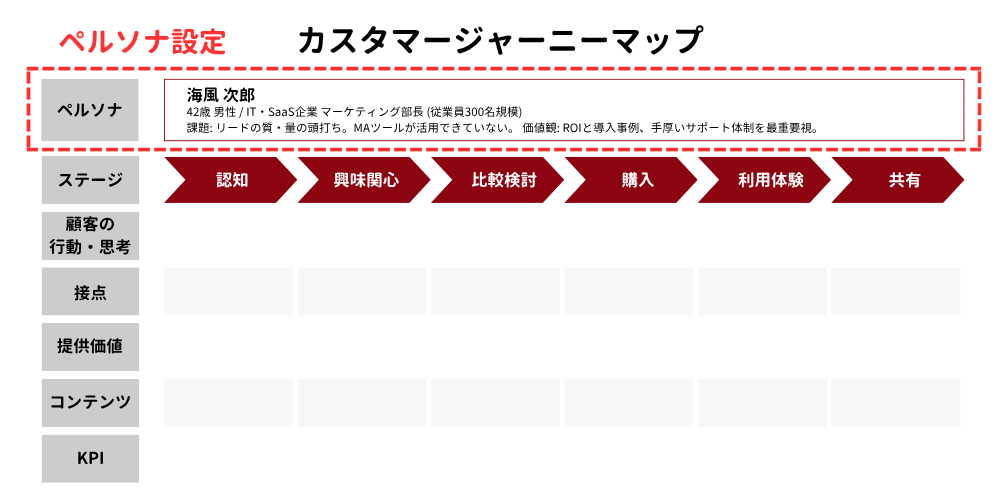

1. ペルソナの設定

まずは、ペルソナを設定しましょう。ペルソナは、自社の商品やサービスのターゲット層の典型と思われる人物像のことです。単なる属性情報だけでなく、その人が抱える課題や情報収集方法まで具体的に言語化します。

その際、実際の顧客に基づいたリアルなターゲット像を形成することが重要です。定量的なデータのみから「それっぽい人物像」を作るのであれば、お客様の「〇〇さん」とするほど具体的に作る方がよいです。BtoCビジネスであればエンドユーザーへのユーザーインタビュー実施、BtoBビジネスであれば同様のインタビューや、営業やカスタマーサポートなど普段顧客と直接接する現場担当者にヒアリングを行うとよいです。

ペルソナ設定で含めるべき要素

• 基本属性:年齢、性別、役職、業界、企業規模

• 課題・悩み:ビジネス上の問題点、解決したい課題

• 情報収集手段:利用するメディア、情報源、検索行動パターン

• 決裁権限・影響力:購買プロセスでの立場、意思決定への関与度

• 価値観・行動特性:意思決定の傾向、重視する要素、過去の失敗経験

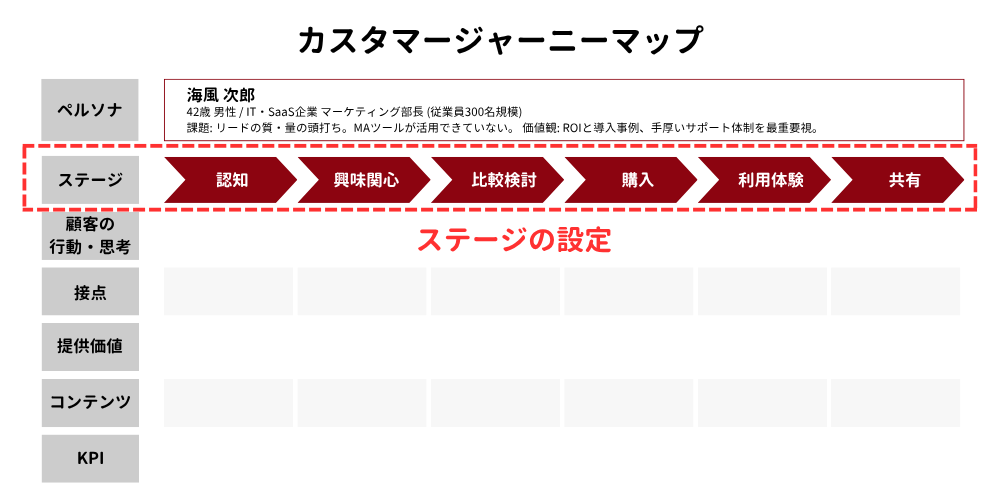

2. ゴールとステージを設定

続いて、「ゴール」と、そこに至る「ステージ」を定義します。

・ゴール設定

ゴールは企業によって異なりますが、「サービスの申込」「商品の購入」「契約締結」「リピート購入」などが考えられます。重要なのは、顧客にとっても価値のあるゴールを設定することです。

・ステージ設定

ステージは、ゴールまでの間に顧客が通過する道筋のことです。ビジネスモデルや業界特性によって異なるため、代表的なフレームワークを参考に、自社に合わせてカスタマイズしましょう。

ここでは2つの代表的なフレームワークを紹介します。

【AISASモデル(BtoCビジネスの場合)】

インターネット時代の消費者行動に対応したフレームワークです。

1. Attention(注意): 広告やSNSなどで商品を認知

2. Interest(興味): 商品に興味を持ち、詳細情報を求める

3. Search(検索): 検索エンジンやSNSで情報をさらに詳しく調査

4. Action(行動): 実際に商品を購入

5. Share(共有): 購入した感想や評価をSNSなどで共有

【ASICAモデル(BtoBビジネスの場合)】

企業間取引特有の購買プロセスに対応したフレームワークです。

1. Assignment(課題): 企業が抱える課題の認識段階

2. Solution(解決): 課題解決手段を探す段階

3. Inspection(検証): 提案された製品・サービスの検証段階

4. Consent(承認): 稟議書承認など決裁者の同意段階

5. Action(行動): 契約・購入実行段階

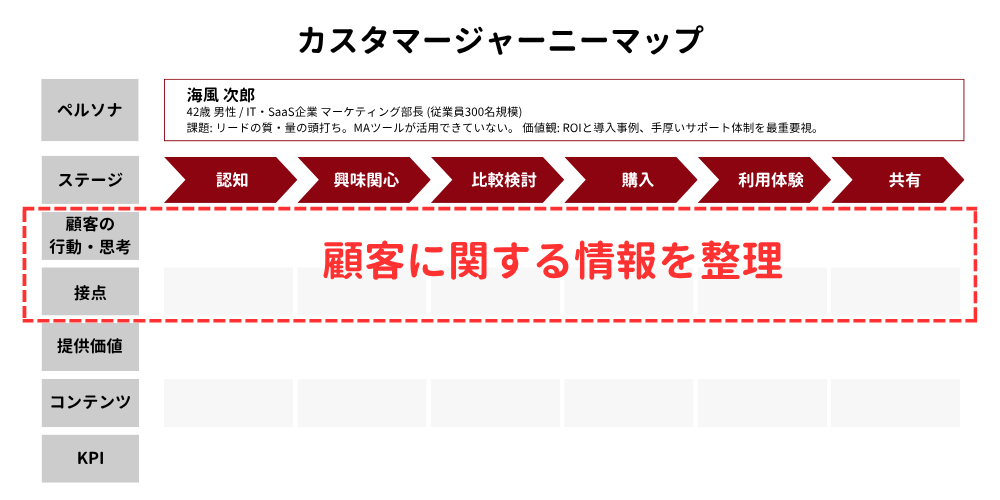

3. 顧客に関する情報を収集する

ペルソナ、ゴール・ステージが決まったら、実際の顧客の感情や行動についての具体的な情報を収集します。推測や憶測ではなく、事実に基づいたデータを重視しましょう。

情報収集先の例

• 既存顧客へのインタビュー:実際の購買プロセスを詳しく聞き取り

• 営業担当者からのヒアリング:商談で聞いた顧客の本音や懸念点

• カスタマーサポートの対応履歴:よくある質問や課題

• Webアナリティクスデータ:サイト内行動、離脱ポイント

• 過去の受注・失注データ:成功・失敗パターンの分析

• 市場調査・業界レポート:業界全体のトレンド

4. カスタマージャーニーマップを図表化する

収集した情報を基に、カスタマージャーニーマップを図表化します。横軸には顧客の心理や行動の変遷を示す「ステージ(プロセス)」を設定し、縦軸には以下のような要素を配置します。

カスタマージャーニーマップの構成要素

• 顧客の行動:各ステージで実際にとる具体的な行動

• 感情・心理:その時の顧客の気持ち、不安、期待

• 接点・チャネル:顧客が接触するチャネルや媒体

• 情報源・コンテンツ:顧客が参考にする情報や資料

• 課題・障害:顧客が感じる問題点や躊躇要因

• 自社の施策:各ステージで提供する価値や対応策

関係者(営業、マーケティング、カスタマーサポート等)で話し合いながら、各要素を埋めていきます。

5. 不足施策の把握とアクションプラン作成

カスタマージャーニーマップが完成したら、施策の抜け漏れや課題がないか検討します。

特に以下の観点でチェックしましょう。

チェックポイント

• 顧客の不安や疑問に対する回答が用意されているか

• 各ステージで最適なタイミングで情報提供できているか

• 競合との差別化ポイントが明確に伝わるか

• 営業部門とマーケティング部門の連携ができているか

不備・不足があれば、それを補う具体的な対策をアクションプランとして整理し、優先順位をつけて実行していきます。

6. 継続的な改善・アップデート

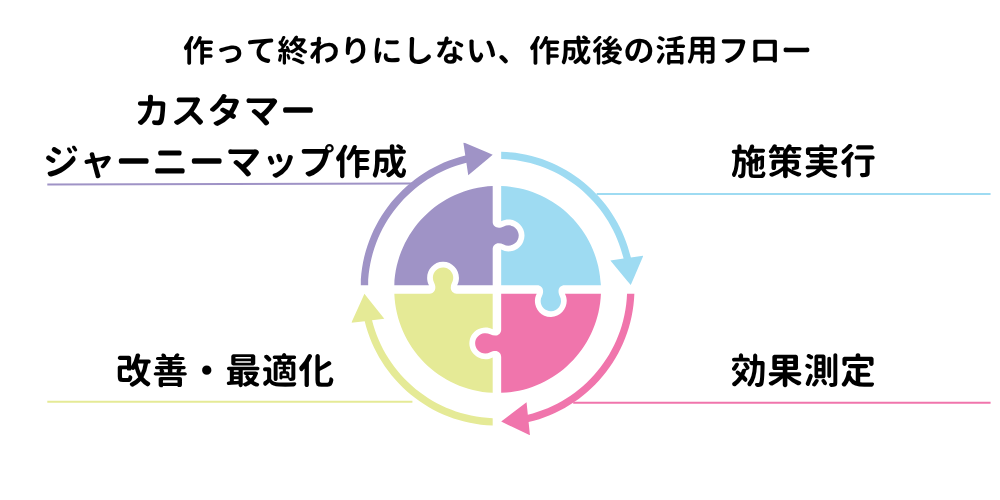

カスタマージャーニーマップは、一度作ったら終わりではありません。市場環境の変化、顧客行動の変化、自社サービスの変化に応じて、定期的に見直しと改善を行うことが重要です。

改善サイクル

• 月次レビュー:実際の顧客行動とマップの整合性チェック

• 四半期更新:新たな気づきや課題をマップに反映

• 年次見直し:ペルソナやステージ設定の根本的な見直し

施策を実行してから見えてくる部分も多いため、必ずPDCAサイクルを回して継続的に改善していきましょう。改善案で実行すべきものは速やかに反映し、より精度の高いカスタマージャーニーマップへとブラッシュアップしていくことが成功の鍵となります。

よくある失敗:お手本通りに作ったカスタマージャーニーマップがうまくいかない

とはいえ、実際カスタマージャーニーはお手本通りに作ってもあまり意味がないと思うのが正直なところです。理由は、お手本(フレームワーク)通りの顧客行動の流れであること、がない(正確には少ない)からです。

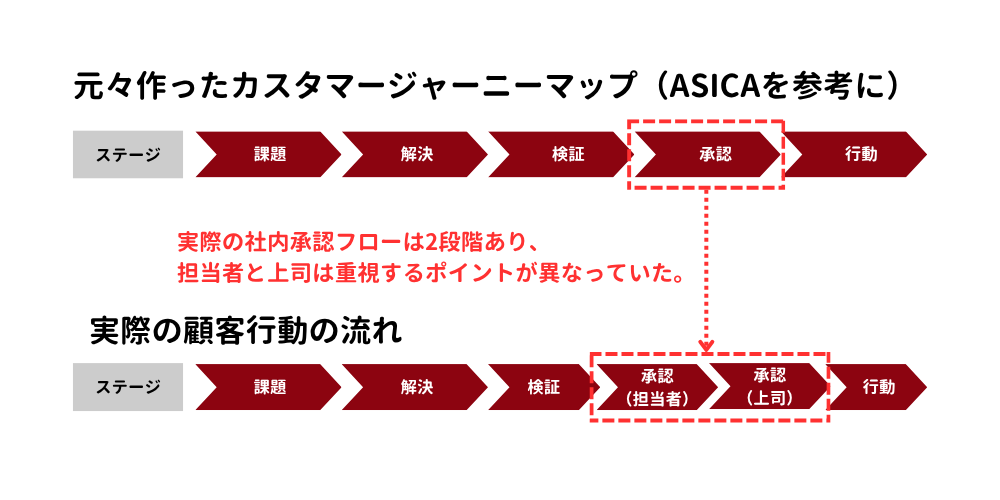

とある製造業C社(従業員50名)は、BtoB向けのASICAモデルを参考にカスタマージャーニーマップを作成されていました。「課題→解決→検証→承認→行動」の5段階で整理し、各段階に対策を考えていましたが、数か月運用しても思うような成果が出ません。なぜなら、実際のお客様が辿る流れとマップが大きくズレていたからです。

何がズレていたのか?

・社内の承認フローを理解しきれていなかった

フレームワークでは「承認」は1つの段階ですが、実際には「担当者が選ぶ→上司が承認する」の2段階がありました。しかも、担当者は「使いやすさ」を重視するのに対し、上司は「コスト」を重視。求める情報が違っていたことに気づいていませんでした。

・地元では「知り合いの紹介」が何より効く

ホームページやSNSでの情報発信に力を入れていましたが、地方では「あの会社が使っているなら安心」という紹介文化が根強く残っていました。ネット上の情報よりも、知り合いの一言の方がずっと影響力がありました。

・社長は「会って話す」ことを大切にする

若い担当者はWebで情報を集めますが、最終的に契約を決めるのは社長。その社長は「顔を見て話さないと信用できない」というタイプで、どれだけ良い資料があっても、対面で会わないと前に進みませんでした。

どう改善したか?

C社は実際にサービスを契約してくれた5社のお客様に、じっくり話を聞きに行きました。「どうやって私たちを知りましたか?」「誰がどの段階で何を見て判断しましたか?」と、実際の流れを一つずつ確認していき、本当のお客様の動きに合わせてマップを作り直しました。具体的には以下のようなことを行いました。

・担当者向けと上司向けで説明資料を分けて用意

・既存のお客様に詳しくインタビューを実施し、「導入の決め手」「使ってみた実感」を記事化。課題認識段階や情報収集段階で「同じ地域の会社の生の声」として提供

・既存のお客様に「お知り合いをご紹介ください」とお願いするプログラムも開始

・社長との対面での商談を必ず設定する流れに変更

特に効果的だったのは、既存顧客の事例インタビューでした。「県内の同業者が実際に使ってどうだったか」という情報は、まだ検討段階のお客様にとって何よりの安心材料になりました。自社サービスの特長を必死に伝えるより、「知っている地域の会社の話」の方が圧倒的に顧客が知りたかった情報であり導入の後押しになるコミュニケーションでした。

この失敗から分かること

カスタマージャーニーは「お客様が実際に辿る道のり」を描いたものです。教科書通りのフレームワークに当てはめただけでは、うまくいきません。特に地方や中小企業のビジネスでは、大企業とは違った動き方があります。

・知り合いの紹介や地域の事例が大きな決め手になる

・社内の承認に何段階もかかる

・情報を集める人と決める人が違う

・ネットよりも対面を重視する

こうした実際の動きを理解せずに、きれいなマップを作っても意味がありません。自分たちのお客様に合わせて調整することが、成功の鍵なのです。

カスタマージャーニーマップ作成後の活用方法について

カスタマージャーニーマップは作成することがゴールではありません。

作成後にいかに活用し、継続的に改善していくかが成果を左右します。

1. カスタマージャーニーマップ初案作成後

作成前から並行して実施すべきですが、作成後も既存顧客へのインタビュー、営業担当者からのヒアリングなどを通じリアルなカスタマージャーニーマップへ都度ブラッシュアップを図ります。

2. 施策実行での活用

マップを基に具体的なマーケティング施策と営業アクションを実行します。各フェーズに最適化されたコンテンツ作成、タッチポイントの最適化、営業プロセスの改善を行います。

3. 効果測定での活用

設定したCTA(コールトゥーアクション)に応じたKPIに基づいて効果を測定します。リード獲得数、商談化率、受注率などの指標を継続的にモニタリングします。

4. 改善・最適化段階

測定結果を基にマップと施策の改善を行います。顧客行動の変化、市場環境の変化に応じて、継続的にアップデートしていきます。

実践事例:カスタマージャーニーマップ作成後の活用例(BtoB)

BtoBビジネスでの顧客接点はオンライン上では基本的には完結せず、カスタマージャーニーマップの効果を最大化するには、営業部門との密接な連携が不可欠です。マーケティング部門だけの取り組みでは限界があります。

事例1:価格競争から脱却した製造業A社の取り組み

製造業A社の営業部長は毎日頭を抱えていました。「また今日も価格の話ばかり。うちの技術力の高さが全然伝わらない」。カスタマージャーニー分析を実施すると、比較検討段階で見込み客が競合他社との違いを理解できていないことが判明しました。

そこでマーケティング部が他社との技術比較資料を詳細に作成し、営業部が商談の冒頭で必ず説明するルールを設けました。6ヶ月後、価格交渉中心の商談が30%減少し、技術力を評価された受注が25%向上。営業部長は「お客様との会話が変わった。価格の前に、まず私たちの価値を理解してもらえるようになった」と語っています。

事例2:問い合わせ対応を変えたIT企業B社の成功

IT企業B社では、せっかく来た問い合わせの7割が商談に繋がらない問題を抱えていました。営業チームは「興味を持ってくれたなら、すぐに提案したい」と考えていましたが、カスタマージャーニー分析により意外な事実が発覚。多くの問い合わせ客はまだ「情報収集段階」なのに、営業が「決定段階」の詳細提案をしていたのです。

マーケティング部と営業部で問い合わせ時の質問項目を見直し、見込み客がどの段階にいるかを見極める仕組みを導入。情報収集段階の方には基礎知識の提供を、比較検討段階の方には具体的な事例紹介を行うように変更した結果、問い合わせから商談への転換率が40%から70%に向上しました。

事例3:顧客の本音を聞き出したサービス業C社の変革

サービス業C社は既存顧客との関係は良好でしたが、追加受注がなかなか取れませんでした。営業担当者は「お客様は満足してくれているから、新しいニーズはないのかも」と考えていました。しかし、マーケティング部が既存顧客10社にインタビューを実施すると、表面的には満足していても、実は新たな課題を抱えている企業が多いことが判明しました。

「直接は言いにくいけれど、実は別の部門で困っていることがある」「今のサービスは満足だが、もう一歩踏み込んだサポートがあると助かる」といった本音が次々と出てきました。この情報を営業部と共有し、定期訪問時に新たな課題についてヒアリングするアプローチに変更。結果として、既存顧客からのアップセル売上が150%増加しました。

成功のポイント

BtoBマーケティングでの事例に共通するのは、マーケティング部が構築したカスタマージャーニーマップに対し、営業部が実際の商談での顧客の本音を深堀りして活用したということです。カスタマージャーニーマップは作成がゴールではなく、顧客の本音を理解し実践的に活用することで真の価値を生み出します。

中小企業が取り組む際の注意点

リソース制約を考慮した現実的なアプローチ

中小企業では大企業のように豊富なリソースを投入することは困難です。限られたリソースで最大の効果を生むため、以下の優先順位で取り組むことを推奨します。(BtoBを例に)

1. まず現状を把握する:どこに一番大きな課題があるかを見極める

現在の営業プロセスで「商談は発生しているが成約率が低い」のか、「そもそも商談に値するリードが不足している」のかを明確にしましょう。この判断により、取り組む優先順位が大きく変わります。

2. 売上に近い課題から解決する

商談は発生しているが成約に至らない場合:

成約に近しいステップの施策を優先的に改善します。競合他社との差別化資料の作成、営業プロセスの見直し、顧客の懸念点への対応強化などに集中しましょう。

商談に値するリードが不足している場合:

リード獲得に近しいステップの施策を重点的に実施します。SEOコンテンツの充実、ウェビナーの開催、業界メディアへの露出などを通じて、まずは見込み客との接点創出に注力しましょう。

3. 段階的に範囲を拡大する

最初から全フェーズを完璧にしようとせず、効果が確認できたフェーズから順次拡大していきます。1つのフェーズで成果が出たら、その前後のフェーズに施策範囲を広げていく考え方が重要です。

既存リソースの最大活用

新しいツールやシステムの導入を検討する前に、既存の営業資料、顧客データ、Webサイトなどを見直しましょう。多くの場合、少しの工夫で大きな改善が可能です。投資対効果を慎重に検討し、まずは「お金をかけずにできること」から始めることが成功の鍵です。

まとめ:カスタマージャーニーで実現する持続的成長

カスタマージャーニーマップは「顧客理解を深め、より効果的な施策を実行するためのツール」です。完璧なマップを作ることが目的ではなく、顧客との関係性を強化し、売上向上を実現することが真の目的です。

成功の3つのポイント

1. 営業部門との連携:マーケティングと営業の一体的な取り組み

2. 現実的な優先順位:売上に近い課題から段階的に改善

3. 継続的な改善:作成後の実践的な活用と定期的な見直し

中小企業では特に、現状の課題を正しく把握し、限られたリソースを最も効果の高い部分に集中させることで確実な成果を上げることができます。

ぜひ本記事を読んで「カスタマージャーニーマップ」をまず作成し、売上アップに繋がる「施策実行」まで繋げてみてください。

この記事を読んで、「自社の戦略を一度、プロの視点で見直してみたい」

「顧客について、誰かと壁打ちしながら考えを整理したい」と感じていただけたなら、

ぜひ私たちオーシャンズにご相談ください。

私たちは一方的に施策を提案するコンサルタントではありません。

貴社の想いや顧客に対する誠実な気持ちを深く理解し、共に悩み、共に汗をかくパートナーです。

何から手をつければよいかわからない、という段階でも全く問題ありません。

まずは貴社の想いや課題をお聞かせいただくことから、一緒に始めさせてください。

寺井 大智#デジタルマーケター

顧客理解を軸にしたクリエイティブ戦略の立案を得意とし、広告・LP・コンテンツの設計から改善までを担う。

デジタルの数字だけでなく、インタビュー調査等から「なぜ行動したのか」を掘り下げ再現性の高い施策を実現。

-1.png)